カリキュラム

国際キャリア教育

開催日程・場所 受講者 / プログラム概要 / レポート提出

開催日程・場所

日程:2024年9月14日(土)~9月16日(月祝)

会場:全日程、Zoom等によるメディア授業で実施。ご自宅からご参加いただけます。

備考:各自、メディア媒体の準備(PCからの参加を推奨します)、および、安定したインタ

ーネット環境の確保をお願いします。

上記日程の他、事前指導(オンライン、参加必須)を実施します。

受講者

対象者:栃木県内外の大学生や社会人等

定 員:50名(先着順)

参加費:無料 ※ネットワーク通信料は自己負担となります。

プログラム概要(予定)

<事前指導(オンライン、参加必須)>

7月24日(水) 18:00~19:30 全体指導・「国際キャリア教育」分科会事前指導

<1日目> 9月14日 土曜日 9:30~17:50

午前 開講式/オリエンテーション/全体講義/グループディスカッション

昼食

午後 パネルトーク/趣旨説明/発表プレゼン方法説明/

分科会Ⅰ(分科会講師による講義等)

<2日目> 9月15日 日曜日 8:30~18:30

午前 分科会Ⅱ(グループディスカッション、発表準備等)

昼食

午後 分科会Ⅲ/中間発表/発表準備

<3日目> 9月16日 月曜日(祝日) 8:30~14:40

午前 発表準備/全体発表

昼食

午後 ふりかえり/意見交換/全体総括等/閉講式

全体講義

混迷の時代の国際キャリアを考える-真のグローバル人材に必要な条件-

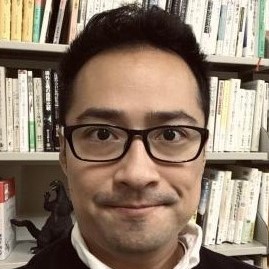

講師:重田 康博(しげた やすひろ)氏

(宇都宮大学国際学部元教授、国際キャリア教育セミナー担当講師)

今世界は混迷の時代と言われています。その混迷の時代を生きるための真のグローバル人材とは何か、その必要な条件を具体的な事例を示しながら紹介し、国際キャリア形成について考えます。

<プロフィール>

北九州市立大学大学院社会システム研究科博士後期課程修了(博士・学術)。国際協力推進協会(APIC)主任研究員、クリスチャン・エイド客員研究員(イギリス・ロンドン)、NGO活動推進センター(現、国際協力NGOセンター、JANIC)主幹等を経て元宇都宮大学国際学部教授(2007-2022)、専門は国際開発研究、国際NGO研究。

北九州市立大学大学院社会システム研究科博士後期課程修了(博士・学術)。国際協力推進協会(APIC)主任研究員、クリスチャン・エイド客員研究員(イギリス・ロンドン)、NGO活動推進センター(現、国際協力NGOセンター、JANIC)主幹等を経て元宇都宮大学国際学部教授(2007-2022)、専門は国際開発研究、国際NGO研究。

JANIC/THINK Lobby政策アドバイザー、アジア・アフリカ研究所理事、宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センターセンター研究員。著書に『NGOの発展の軌跡』(明石書店 2005)、『国際NGOが世界を変える』(共著、東信堂 2006)、『開発教育-持続可能な世界のために』(共著、学文社 2008)、『激動するグローバル市民社会-慈善

から公正への発展と展開』(明石書店 2017)、『グローバル時代の「開発」を考える―世界と関わり、共に生きるための7つのヒント』(共著、2017 明石書店)、『SDGs時代のグローバル開発協力論』(編著、明石書店 2019)、『日本の国際協力 アジア編-経済成長から「持続可能な社会」の実現へ』(編著、ミネルヴァ書房 2021)、他。

分科会

分科会A:「グローバル×働く」を考える

講師:渡邉 千晃(わたなべ ちあき)氏

レオン自動機株式会社 アジア営業部 係長

「世界を舞台に働く」。一見華やかですが、実際には複雑な問題を解決しながらビジネス上の目的を達成する必要があります。プレーヤーの視点からグローバルに働くために必要なことを一緒に考えていきましょう。

<プロフィール>

大学を卒業後、レオン自動機に入社。文系ながらも技術サービス部に所属し、機械や食に関する知識を深める。入社5年目でRheon USA・NJ事務所へ赴任。現地では機械の納入やR&Dサポートの他、SNSの運営に携わる。帰国後、営業部に異動し、現在はオーストラリア、ニュージーランド、台湾を担当。

大学を卒業後、レオン自動機に入社。文系ながらも技術サービス部に所属し、機械や食に関する知識を深める。入社5年目でRheon USA・NJ事務所へ赴任。現地では機械の納入やR&Dサポートの他、SNSの運営に携わる。帰国後、営業部に異動し、現在はオーストラリア、ニュージーランド、台湾を担当。

分科会B:ライフステージを見据えた国際協力

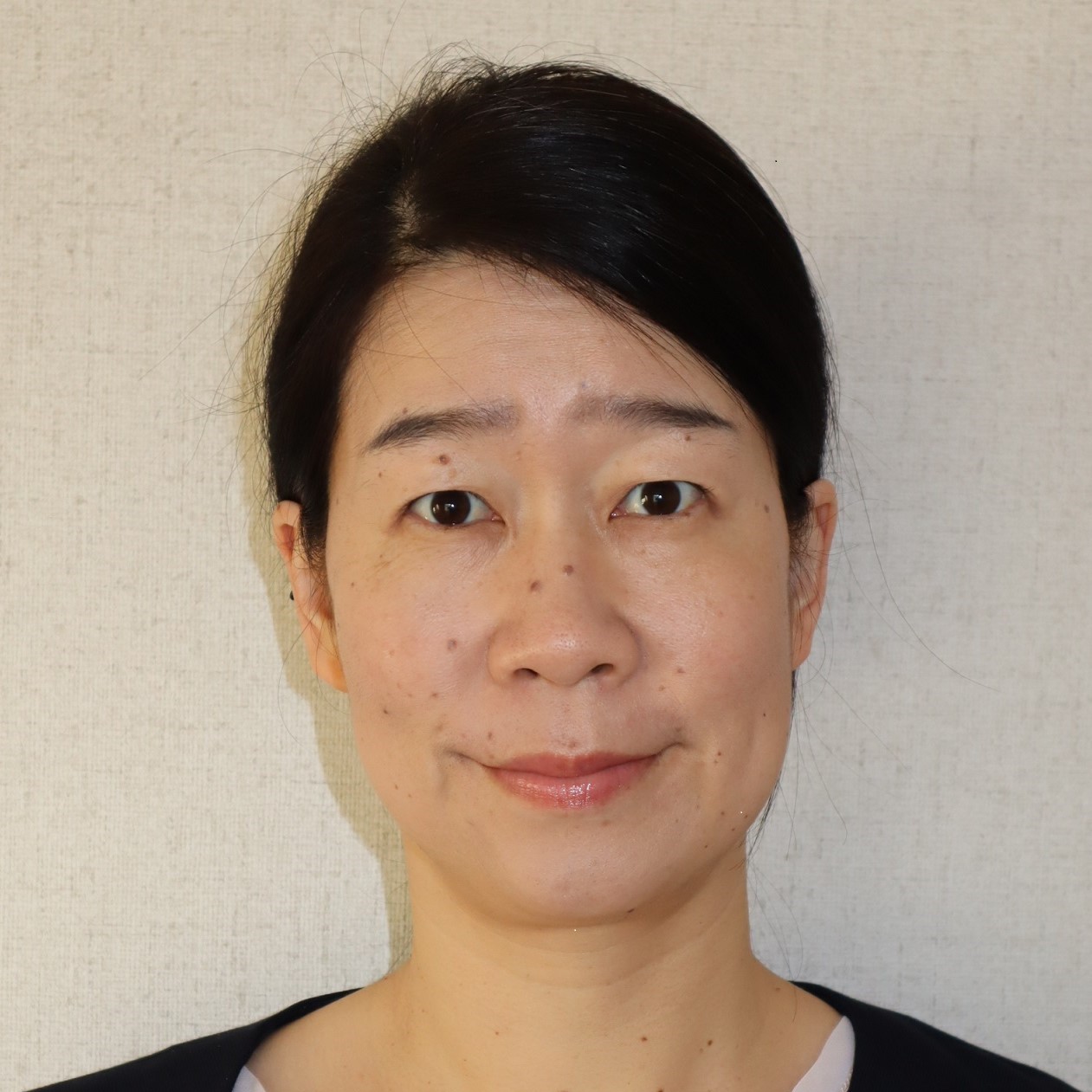

講師:カバリェロ 優子(かばりぇろ ゆうこ)氏

宇都宮大学共同教育学部 助教

国際協力の仕事とプライベートは、両立が難しいイメージがあります。本分科会では、自分の強みや個性を生かしつつ、個人のライフスタイル、ライフステージを考慮した国際協力を一緒に考えていきたいと思います。

<プロフィール>

学部卒業後パラグアイ共和国で青年海外協力隊家政隊員、日本で家庭科非常勤講師、牧場勤務等を経て、大学院に進学。お茶の水女子大学大学院(食品栄養科学)、リーディング大学院グローバル理工学副専攻修了(博士:学術)。研究テーマはルワンダ共和国、パラグアイ共和国の栄養課題、身体活動に伴うエネルギー代謝、緑茶。

学部卒業後パラグアイ共和国で青年海外協力隊家政隊員、日本で家庭科非常勤講師、牧場勤務等を経て、大学院に進学。お茶の水女子大学大学院(食品栄養科学)、リーディング大学院グローバル理工学副専攻修了(博士:学術)。研究テーマはルワンダ共和国、パラグアイ共和国の栄養課題、身体活動に伴うエネルギー代謝、緑茶。

分科会C:問題意識を醸成し、キャリアに生かす

講師:小林 麗子(こばやし れいこ)氏

特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター 海外事業グループ

自分の中の問題意識をどのようにキャリアに結び付けられるのか。自身の経験や関わってきた海外事業を紹介しながら、国際協力の分野で働くために必要なことや、自分が求めるキャリアプランについて、一緒に考えていきましょう。

<プロフィール>

埼玉県出身。大学卒業後、一般企業に就職。イギリスの大学院修士課程でマイノリティや人種問題等について学んだ後、緊急支援NGO、国際協力関連の調達機関等を経て、2015年より現職。スーダン、南スーダン、パレスチナ、イエメン事業に携わる。小学生1児の母。

埼玉県出身。大学卒業後、一般企業に就職。イギリスの大学院修士課程でマイノリティや人種問題等について学んだ後、緊急支援NGO、国際協力関連の調達機関等を経て、2015年より現職。スーダン、南スーダン、パレスチナ、イエメン事業に携わる。小学生1児の母。

分科会D:「友だち」と呼ばれる人は、どんなやり取りをする人?

講師:リーペレス・ファビオ(りーぺれす ふぁびお)氏

宇都宮大学 国際学部 助教

「友だち」は、映画、楽曲や漫画などで、尊く清らかなものとして理想的に描かれているものが多いです。私たちが生きる社会では、友だちを持つことやそのつながりや形に大きな意味を与えています。しかし、友だちというのは身近な関係でありながらも、可変的で不安定で不明確な関係です。そもそも「友だち」と呼ばれる人との関係、つまり友人関係とは何だろう?異なる社会の文化を例にみながら、友だちって何?を人類学的に考えましょう。

<プロフィール>

2019年東北大学大学院文学研究科にて博士(文学)を取得。専門は文化人類学。特に移動する人や、ストレンジャー論や友人関係に取り組んでいます。幼少期から様々な国々を転々としながら育ち、将来はインディアナ・ジョーンズのように世界中の秘宝を奪ったり墓荒らししたりする学者になろうかと思っていました。2022年より現職。

2019年東北大学大学院文学研究科にて博士(文学)を取得。専門は文化人類学。特に移動する人や、ストレンジャー論や友人関係に取り組んでいます。幼少期から様々な国々を転々としながら育ち、将来はインディアナ・ジョーンズのように世界中の秘宝を奪ったり墓荒らししたりする学者になろうかと思っていました。2022年より現職。

分科会E:防災目線で多文化コミュニティを考える

講師:飯塚 明子(いいづか あきこ)氏

宇都宮大学 留学生・国際交流センター 准教授

国内外で発生している災害は誰にでも共通する身近な課題です。この分科会では、講師の防災と国際協力に関する経験を踏まえた上で、日本国内で災害が発生した時の多文化コミュニティの課題やあり方を議論し、災害の被害を少なくするためにどのような関わり方が求められるのか考えていきたいと思います。

<プロフィール>

京都大学大学院地球環境学舎にて博士(地球環境学)を取得。米国とオランダの学位留学やベトナム、スリランカ、インドの海外駐在経験を経て、8年前から現職。専門は防災と国際協力で、国内の外国人の地域防災に関する研究と実践にも取り組んでいる。2児の母で、毎日の日課はヨガとスムージー作り。

京都大学大学院地球環境学舎にて博士(地球環境学)を取得。米国とオランダの学位留学やベトナム、スリランカ、インドの海外駐在経験を経て、8年前から現職。専門は防災と国際協力で、国内の外国人の地域防災に関する研究と実践にも取り組んでいる。2児の母で、毎日の日課はヨガとスムージー作り。

分科会F:異なった文化に対応する力の涵養

講師:浅水 伸介(あさみず しんすけ)氏

カンボジア・ベトナム屋 代表

自分の常識とは異なる文化に接したとき、面白いと感じたり不安に感じたりします。感情に流されてしまうのではなく、「なぜ違うのか」を冷静に考察していくことが大切です。実体験等を交えて一緒に議論していきましょう。

<プロフィール>

茨城大学大学院修了(理工学)後、メーカーで研究員。平成21年、JICA青年海外協力隊(カンボジア・理数科教師)。協力隊参加後、同国にてJICAプロジェクトに従事(理数科教育及び農協振興)。ベトナムの日越大学設立プロジェクトに従事し帰国。現在は、クメール語の通訳・翻訳、学校での国際協力講座等を行う事業を展開。

茨城大学大学院修了(理工学)後、メーカーで研究員。平成21年、JICA青年海外協力隊(カンボジア・理数科教師)。協力隊参加後、同国にてJICAプロジェクトに従事(理数科教育及び農協振興)。ベトナムの日越大学設立プロジェクトに従事し帰国。現在は、クメール語の通訳・翻訳、学校での国際協力講座等を行う事業を展開。

レポートの提出について

宇都宮大学等で履修登録をしている学生はワークブックの提出が必要となります。

成績評価は、全日程への参加を条件として、出席状況(40%)およびワークブック(60%)とします。